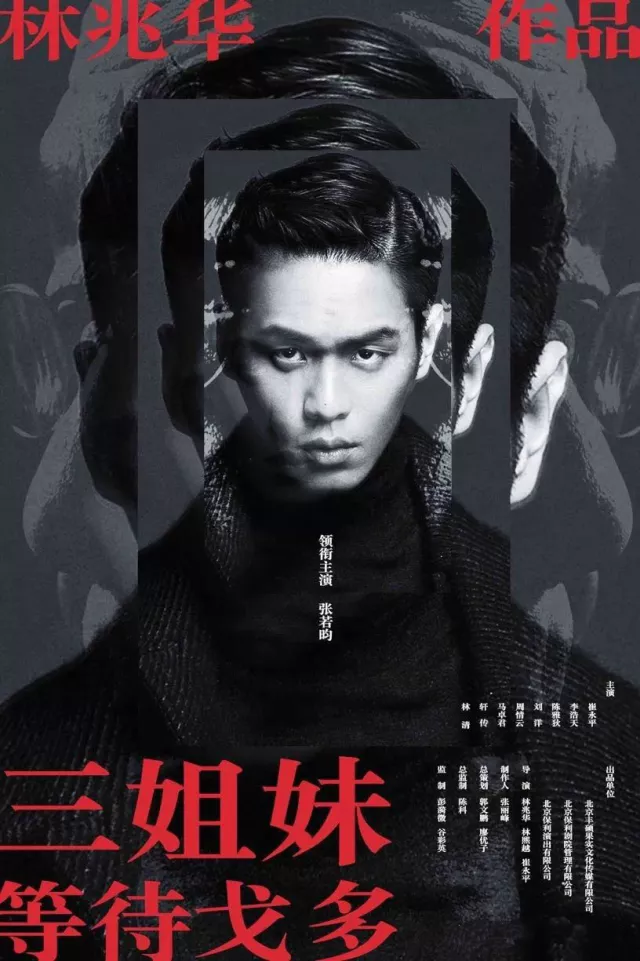

[张若昀][美文]171121 张若昀接棒濮存昕主演林兆华新版“三姐妹”?“大导一眼相中”

林兆华曾经一部有争议又传奇的作品《三姐妹·等待戈多》今年启动重排,并于今日定档12月14日、15日在上海保利大剧院上演,新版主演锁定当红青年演员张若昀,接棒濮存昕当年的角色。导演为林兆华林熙越父子档+《超级演说家》冠军同时也是林兆华戏剧工作室长年合作的演员崔永平。

《三姐妹·等待戈多》曾于1998年在北京人艺首演,主演为濮存昕 、陈建斌、陈瑾 、 龚丽君 、林丛,当年该剧被不少剧评人评为“林兆华最好的一部戏”,但同时在戏剧圈中也引起不少争议。

此次由张若昀接棒濮存昕的角色,曾经老版的“父女档”(演员林丛为林兆华女儿)此次变成了“父子档”(新版林兆华儿子林熙越为导演),新版与老版又有何不同?新京报记者独家采访该戏制作人北京丰硕果实文化传媒有限公司董事长张丽峰,以及导演林熙越、演员李浩天提前剧透。

据悉该戏目前正排练中,主演张若昀将于11月20日进组排练。

张若昀

1988年生,毕业于北京电影学院。

曾在电视剧《无心法师》《九州天空城》《法医秦明》等作品中有亮眼表现,人气颇高。

新京报:为何选择张若昀担任该剧主角?

张丽峰:大导(林兆华)不看电视剧,我当时就找了一堆演员的照片给他,他在一堆照片里挑中了张若昀,然后安排他们见面,一拍即合,大导说“长得挺帅,声音还可以”。

新京报:选择一个当红小生演话剧,在组时间能保证吗?

张丽峰:20号就进组。张若昀很喜欢话剧,大导也是他特别喜欢的导演,所以这次他为了《三姐妹·等待戈多》推掉了很多事。

新京报:张若昀饰演的什么角色?

林熙越:他接棒濮存昕当年的角色。濮存昕当年饰演《等待戈多》里的“弗拉季米尔”和《三姐妹》里的“韦尔希宁”,这是非常有挑战性的,不仅台词量是全剧演员中最多的,而且两个角色反差极大。弗拉季米尔是一个轻松幽默,时而深沉的流浪汉,而韦尔希宁则是陷入生活泥淖的苦闷的中年男子。

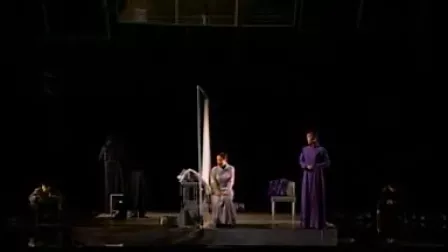

当年濮存昕与陈建斌主演的老版剧照,陈建斌饰男爵

新京报:这是张若昀离开校园后首次登话剧舞台,这次的角色又这么有挑战性,你对他有信心吗?

林熙越:我觉得一个演员没有适不适合某个角色,只要他有兴趣,有欲望站在舞台上,有自己想说的话,这事就成了一半了。我听说张若昀自己还有点紧张对演话剧,我觉得有想站上舞台的热情,他就没问题。

新京报:老版和新版会有什么不同?

林熙越:我们主要是在人物的解释和表演方式上做调整。这戏当年在戏剧圈里产生了争论,有很多人说这戏很闷、很压抑、很坐不住,我们现在想把这戏再搬上舞台,看观众会有什么反应,希望能有新的解读,所以在表演角度、角色上都会做一些重新的调整。

李浩天:大导说原来那版还有点赞扬知识分子,这版可以讽刺一些。

新京报:老版易立明的舞美设计曾经很惊艳,引入了水等舞台元素,新版会改动吗?

林熙越:暂时不会有大的调整,但这次不会有水了。

老版舞台

老版解析

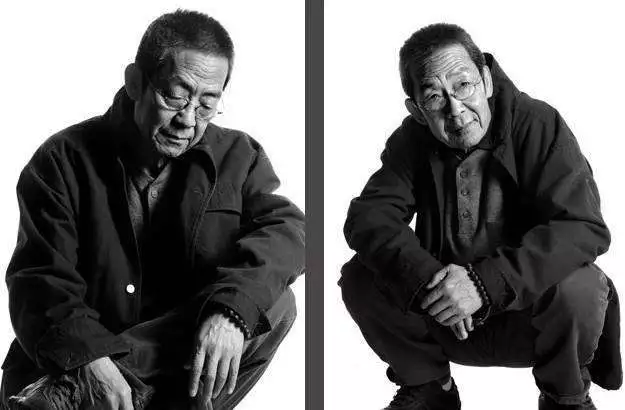

病榻上诞生的好作品

1998年,生了场病的林兆华在等待病愈的煎熬中突发奇想,把契诃夫与贝克特这两位戏剧大师的代表作《三姐妹》与《等待戈多》做一个后现代的拼贴,由此成就了这部实验戏剧经典。

林兆华提炼出两部戏关于“等待”的主题。《三姐妹》是“对于美好明天的等待”,《等待戈多》里是等待那个“明天会来”的戈多。

当年舞美“孤岛”惊艳

在易立明设计的舞台上,三姐妹的“家”是一座水中央的孤岛。孤岛之外一棵树下,两个流浪汉在那里等待戈多。就这样,两部戏剧的主人公,生活在各自的剧情里,一水之隔,台词交错,形成了电光火石的化学反应。

岛上的人很容易出来,岛外的人很容易进去。他们遥遥相望,又互为镜像,照出了现代人最容易陷入的万劫不复。他们都是梦想家,满怀希望地在等待、等待,却没有任何行动力。林兆华说,《三姐妹·等待戈多》所表达的,正是这样一种“无望中的希望”。

不少剧迷仍回味当年舞台上濮存昕和陈建斌的合作。

陈建斌濮存昕排练时,摄影:李晏

林兆华易立明为这戏赔了“两辆车钱”

先是在剧目立项阶段就碰了壁。大导原计划是在自己的单位北京人民艺术剧院制作这部戏,他是剧院副院长。结果领导回复,“单独排《三姐妹》同意,单独排《等待戈多》也同意,但是你要把它们合在一起,那不行”。

据林兆华回忆,那段时间本来还有一位日本商人愿意投资他做戏,只是要求排“中国戏”。“我不知动了哪根筋,偏要做这个,人家就不想投了”。后来,大导拉上舞美设计易立明,一人掏了几万,戏就开排了。

不料,这部戏上演后旋即遭遇票房“滑铁卢”。在当年,能坐上千人的首都剧场最少的一场只卖出几十张票,这让原定30场的演出一下缩减到12场。那年富康刚出不久,一辆18万。大导后来就总念叨,为这一部戏,他和易立明,一人赔了一辆富康。

老版褒贬不一

除了票房惨淡,戏剧业内的口碑也褒贬不一,不理解的声音比比皆是。《中国戏剧》的评论中描述,这部戏“怎么也唤不起热烈的剧场效应”。《上海戏剧》的文章标题更是直接将林兆华直扣上“票房毒药”的帽子。

但《三姐妹·等待戈多》的支持者同样为数不少,其中不乏文化界、知识界人士。

余华就是其中之一。观看演出后,他撰长文盛赞林兆华,“将契诃夫忧郁的优美与贝克特悲哀的粗俗安置在同一个舞台和同一个时间里,令人惊讶,又使人欣喜”。

彭涛在中央戏剧学院学报《戏剧》中也肯定了林兆华的艺术探索:“《三姐妹·等待戈多》中,我们可以看到一个艺术家的内心探索。这个时期的林兆华,颇有一些“堂·吉诃德精神”,演出票房的失败,却并不意味着艺术探索的失败”。

李陀说,《三姐妹·等待戈多》是林兆华导演最好的一部戏。

1998年,在《三姐妹·等待戈多》的观众席上,有人热泪盈眶,有人无动于衷。

时隔多年,青年导演王翀看到了演出现场模糊的视频。在本次演出前夕,他特意提笔回忆看视频时的感受:“被它击中了……我边看边哭泣,不是因为他们,全是因为自己”。

也许,正是争议造就了《三姐妹·等待戈多》的传奇性。

这次新版如何?势必很多人都在值得期待。