平台办盛典成新的“好生意”,微短剧行业圈地进行时

进入2025年,微短剧迎来了多场盛典。

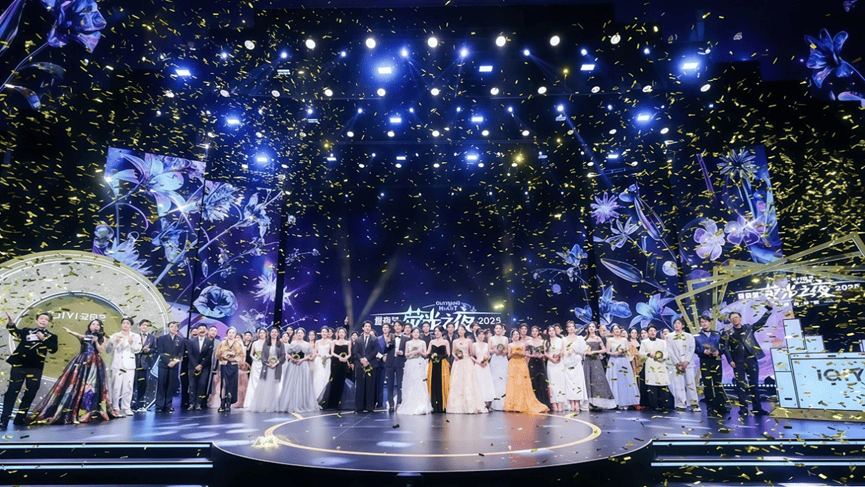

刚刚过去的一个月,就有两场微短剧盛典举行。一边是爱奇艺在苏州举办的2025“荧光之夜”微短剧盛典;另一边是3月20日举办的“微聚东方·2025微短剧品质盛典”,于4月6日东方卫视播出。

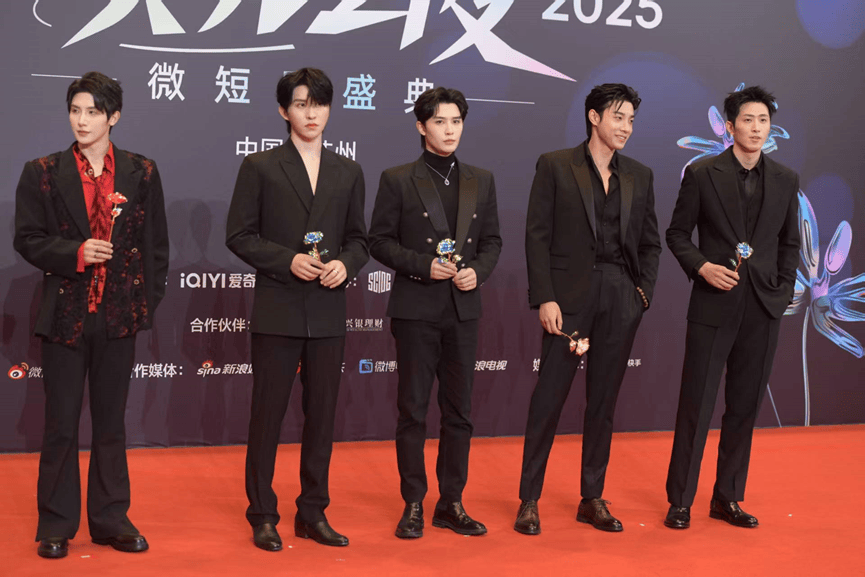

而这些盛典给人留下的最深刻印象或许是,当微短剧明星们身着盛装走向红毯,两侧长枪短炮连响、粉丝疯狂尖叫,让不少人意识到,这种曾经的小众“土味”内容,早已登堂入室。

值得关注的是,两场盛典背后不同的主办方来源,以及各自的内容倾向、选人逻辑,都表现出在行业持续发展的当下,平台“跑马圈地”的理念和思路。

而相同的是对行业未来的押注,以及各方协力之下,让微短剧打开更多可能性的“好生意”。

“既要赚快钱,也要立招牌”

“平台为什么举办这类盛典?最基本的原因,是在行业发展前期确立话语权,甚至制定行业规则,简单点说就是‘争老大’。”平台制片人定邦对搜狐娱乐直言。

有太多先例可以帮助理解,一个行业内掌握权威的奖项,往往具备对行业制作的导向性作用,更能够获得和行业头部资源的对话机会,这对相关组织平台的价值不言而喻。

尤其在行业早期的“跑马圈地”阶段,类似奖项的出现更具有突出的行业价值,如果其本身具有明确的内容导向价值,是可以帮助行业走出早期乱象,激活进一步发展潜力的。

微短剧制片人、海润影视宣传总监廉洁认为,平台发力盛典类活动本质上是“既要赚快钱,也要立招牌”。

“一是短期内,借着发奖和行业聚会抬高自己‘行业老大’的地位;同时,通过对接地方政府投资、吸引更多创作者来平台创作,可以实现平台的制作升级。”

“二是长期价值,是可以拉着整个行业升级的。比如制订评价标准,从单纯的流量导向转到寻求更多内容价值,让行业从拍得多发展到拍得好;在通过定义好内容建立行业话语权的同时,让微短剧变成有文化价值的‘正经生意’,平台既能跟行业一起赚钱,自己还能不挨骂。”

目前举办盛典的两家,确实各有需求。

其中爱奇艺作为在线视频平台,去年9月开始宣布大举发力微短剧,将其作为重要的“第二成长曲线”,确定了“长+短”作为平台坚定的发展战略。在长视频平台序列中,爱奇艺发力算是较晚的,但目前的力度和战略定位,都表现出建立行业影响力的迫切性。

而东方卫视是微短剧“上大屏”的代表,其于2024年10月推出的“品质东⽅·微剧场”是全国首个日播微短剧展播带,目前已播出《金猪玉叶》《师傅》《大王别慌张》《我的归途有风》《夫妻的春节》《午后玫瑰》等18部微短剧,是全国卫视频道中播出微短剧数量最多的。

其中,由李若彤监制并主演的微短剧《午后玫瑰》2月27日在黄金时段开播,以0.3249%的酷云收视率拿下当天黄金时段全部卫视剧集的第三名;而据欢网大数据监测,播出8天,《午后玫瑰》最高收视率曾冲上第二名,平均收视率0.3604%,峰值收视率0.5445%。

“平台希望拥抱微短剧巨大的经济价值,以及在社交场域里的流量价值。应该说在当下这个时间点,类似的发力动作要显得目的更明确。”定邦如是说。

微短剧奖项领域的“圈地”,其实开始得比许多人想象得更早。

早在2020年,快手平台就曾打造过行业奖项“金剧奖”,展示了微短剧行业体量以及新的商业化效率,并倡导微短剧精品化,以及“不卷制作卷故事”等内容理念。该活动希望打造短剧界的“奥斯卡”并连续举办四届,在去年高层变动之后,今年还未宣布是否举办第五届。

此外,一些行业媒体也会通过这类活动建立行业影响。比如DataEye在去年底的第六届海南电影节期间举办了“微短剧全球峰会”,颁发了若干平台奖项。

“要举办类似的活动,难也不难。”定邦表示。

“难点就在于,你是否具有行业头部的影响力,以及能在传播上给行业带来多少关注,这是个准入门槛,所以真正能做这类活动的平台,是没那么多的。”

根据已公开数据,以东方卫视的“品质盛典”为例,截至4月7日的全网曝光量超46亿,全网榜单累计上榜热搜1330个;开启9场直播,累计观看人数超5700万。

“但如果满足准入门槛,举办难度其实不会很高。比如各地政府的政策非常给力,目前的盛典基本都有当地政府的大力支持,他们希望借此招揽人才、吸引投资、建设本地生态;如果活动曝光度有保证,艺人和制作公司参加意愿都会很强烈。”

在行业发展加速的当下,举办盛典类活动成为平台的“好生意”。但也应该认同,这门生意同样在向整个行业释放机会。

谁能拿奖?

“我合作的微短剧演员,对参加这类活动的意愿还是比较强烈的。”廉洁称。

目前两次盛典上都出现了许多行业头部演员,“荧光之夜”的红毯聚集了侯呈玥、王格格、姜十七、徐艺真、朱一未、张集骏、申浩男、马小宇、王凯沐等;而“品质盛典”除了微短剧明星们,还有何赛飞、李若彤、倪虹洁、于文文等传统影视明星亮相。

他们的亮相制造了巨大的关注,而这种曝光,是微短剧明星们和平台双向选择之下的双赢。

微短剧某头部厂牌的业务负责人依然,向搜狐娱乐分享了公司艺人参加微短剧的标准:“主要还是看曝光度。”

“这些盛典都能够制造很多传播声量,短视频平台上到处都是切片,相当于是平台用自己的营销能力,在提升行业整体层次的同时,形成微短剧行业的‘造星’机制,这肯定是个机会。”

依然透露,有主要社交平台的负责人去了现场之后,真的看到了微短剧艺人的粉丝、排山倒海的欢呼尖叫,重新认知了这股全新的流量,“举办这样的活动,平台和艺人是有着共同需求的,一起提升社会影响力。”

那么,对于艺人来说,准入门槛在哪?

定邦认为,目前的盛典类活动主要是对传统长视频经验的参考,形成一种流量聚合和再传播,“从电影到电视,再到如今的短剧,要建立广泛的认知,就需要营销事件;而类似奖项和盛典就是一种聚合效应,把所有作品和艺人的粉丝流量吸引过来,实现行业声量的整体放大。”

“最多流量的艺人,匹配最好的传播资源,才是这类盛典的传播价值所在,两边缺一不可。”

廉洁补充表示,除了考虑粉丝流量,微短剧盛典也会优先选择自家平台播出微短剧的主要演员,或者未来即将建立合作的艺人。如此选择也在于其可能带来的隐形福利。

“参加这类活动能拿到一些‘通行证’。比如进入大平台的人才库,可能会拿到一些平台的好资源,也包括一些专业培训和内部信息共享;而且可能会有更多元的机会,比如综艺,或者参与一些文旅项目后还可能成为城市旅游代言;要是表现亮眼,不排除会吸引经纪公司打包签约。”

这类活动能带来的人脉、曝光和长远发展机会,尤其是在更新换代极快的微短剧行业,有可能给演员们带来全新的成长方向和发展方向。

正因如此,行业内的演员表现得普遍比较积极。

依然透露,参与活动的艺人基本是完全没有劳务的,而且服装、化妆都需要自备,因为两次盛典间隔较短,部分艺人的造型都是一样的。

“但是不能否认,在这些演员身上已经有星光了。或许明年,一些艺人甚至可以拿到大牌的造型赞助,甚至作为品牌的代言人亮相。应该说这些盛典,确实在给行业带来改变。”

“搭台唱戏”

在被问及未来这类活动是否会增加,几位受访者无一例外给出了肯定的回答。

一个最基本的认知是,行业目前还处于高速发展阶段,而且在形成巨大的产业价值。

根据《中国网络视听发展研究报告(2025)》,微短剧用户规模迅速增长,应用使用时长已追平即时通信;截至去年12月,微短剧用户规模达6.62亿,网民使用率达59.7%,较上半年提升7.3个百分点。

无论是来自政府、行业平台等层面的扶持,还是作为文化出海“新三样”的新价值,都让微短剧的影响力日益凸显。

在这个过程中,举办微短剧盛典类活动的利好条件,还会不断放大。

类似活动的价值,也会进一步体现在行业功能上。

廉洁称这样的机制是“帮行业搭台唱戏”,“让平台、创作者和地方政府凑在一起谈合作、砸钱搞项目,还能用爆款短剧和奖励政策刺激大家多拍好内容,这些活动是可能成为行业‘指南针’的。”

依然指出,类似活动不但是对艺人,对从业者的吸引力也很大,“所有这类奖项活动都会有市场价值,不但平台借这个机会聚集资源‘搞团建’,投流公司、内容公司、版权公司、MCN包括地方政府资源聚到一起,大家都是有需求互相勾兑的,而现在行业里这样的场合太少了。”

不过定邦也提出,目前还在草创阶段的盛典,还没有走出平台的局限性:“类似的活动还需要建立自己的记忆点,现在基本上是流量逻辑的大水漫灌,明星到场必有奖;在获取流量之后,类似的盛典或许需要考虑如何建立真正的长期品牌。”

或许微短剧行业要形成自己的“三大奖”,还需要时间的筛选,但至少目前来看,以微短剧巨大的市场价值为基础,以地方政府、视频平台、头部公司等各方面需求为依托,更多微短剧盛典、大会的出现已成必然。

这是行业走向成熟、走向主流的必然过程。而要想在这条赛道上笑到最后,考验才刚刚开始。

-

潘长江主演的短剧《进击娱乐圈真是风水轮流转,谁能想到,从小看到大的喜剧演员潘长江,这回居然跑去拍短剧了。 其实回看这些年,他在

潘长江主演的短剧《进击娱乐圈真是风水轮流转,谁能想到,从小看到大的喜剧演员潘长江,这回居然跑去拍短剧了。 其实回看这些年,他在 -

《太奶奶2》再破纪录、出近日,在微短剧市场竞争日益激烈的当下,一部作品能否突出重围,往往需要兼具引人入胜的剧情和强大的市场号召

《太奶奶2》再破纪录、出近日,在微短剧市场竞争日益激烈的当下,一部作品能否突出重围,往往需要兼具引人入胜的剧情和强大的市场号召 -

《香蜜沉沉烬如霜》《折6月25日,上海展览中心内灯光璀璨,人头攒动,第三十届上海电视节白玉兰电视论坛之 融合 共生 微短剧的创新与发

《香蜜沉沉烬如霜》《折6月25日,上海展览中心内灯光璀璨,人头攒动,第三十届上海电视节白玉兰电视论坛之 融合 共生 微短剧的创新与发 -

《家有儿女》部分原班人6月4日,据津云新闻,近日,承载着 80、90 后集体童年记忆的经典剧集《家有儿女》即将迎来 回忆杀 2.0 原班演员高亚

《家有儿女》部分原班人6月4日,据津云新闻,近日,承载着 80、90 后集体童年记忆的经典剧集《家有儿女》即将迎来 回忆杀 2.0 原班演员高亚 -

《还珠格格》改编短剧开29日,根据琼瑶经典ip《还珠格格》改编的短剧《还珠》正式开机,主演罗一舟、胡连馨、焉栩嘉等现身开机仪式。据

《还珠格格》改编短剧开29日,根据琼瑶经典ip《还珠格格》改编的短剧《还珠》正式开机,主演罗一舟、胡连馨、焉栩嘉等现身开机仪式。据 -

《山楂树之恋》出微短剧5 月 5 日,影视圈掀起一阵怀旧与创新交织的浪潮,备受期待的微短剧《山楂树之恋》在腾讯视频震撼上线,一次性放

《山楂树之恋》出微短剧5 月 5 日,影视圈掀起一阵怀旧与创新交织的浪潮,备受期待的微短剧《山楂树之恋》在腾讯视频震撼上线,一次性放