《老马的背包》北京首映 李嘉明为角色苦练陕西话

7月30日,电影《老马的背包》在北京举行了盛大的首映礼,这场以 “初心与传承” 为主题的放映活动,不仅汇聚了影片主创团队、原型人物亲友,更吸引了众多关注现实主义题材的影迷与媒体。首映礼现场以暖黄色为主色调,背景板上 “一人、一车、一背包” 的标语格外醒目,旁边陈列的老式自行车、褪色的帆布背包等道具,瞬间将观众拉回那个风雨兼程的年代,也让这场首映礼成为一次跨越时空的致敬。

电影《老马的背包》聚焦于 “背包银行” 践行者马百党的真实故事,这位 1948 年出生在陕西澄城县魏家斜村的普通农民,用一生诠释了共产党人的初心。原型人物马百党成长于贫困的农民家庭,泥土的芬芳与生活的艰辛在他心中刻下了对 “责任” 二字的深刻理解。作为一名共产党员,同时也是深入一线为农民服务的金融工作者,他始终以 “先大家、后小家” 为信条,几十年如一日背着沉甸甸的背包行走在田间地头。那只磨得发亮的帆布背包里,装着的不仅是存折、印章和零钱,更有对乡亲们的牵挂 —— 为贫困农户办理小额贷款时的耐心讲解,为独居老人代缴水电费的细心周到,为种粮大户解决资金周转难题的奔波忙碌,都被一一收纳在这只背包里,成为他与土地、与百姓之间最温暖的连接。

首映礼上,导演冯嘉龙带着对原型人物的敬畏之情,分享了影片创作的缘起。“三年前在澄城县采风时,我偶然听到马百党老人的故事,当时就被深深触动了。” 他回忆道,初次见到马百党时,老人已经年过七旬,却依然清晰记得当年走过的每一条山路、服务过的每一户人家。“他翻出那只补了又补的背包,指着上面的磨痕说‘这是当年骑车子蹭的,那是过沟时被树枝刮的’,每一道痕迹都藏着一个故事。” 冯嘉龙坦言,正是这份朴素中的伟大,让他当即决定将这个故事搬上大银幕,“现在的年轻人可能很难想象,有人会为了几元钱的业务,在大雪天走几十里山路,但马老做到了,而且一做就是一辈子。”

为了真实再现马百党的风采,影片从筹备到拍摄历经近两年时间。2023 年 12 月,剧组在澄城县实景开机,寒冬的陕北高原气温低至零下十几度,演员们却要穿着单薄的旧制服演绎春秋季节的戏份。“有场戏是马百党冒雪给独居老人送贷款,拍摄时雪花是人造的,但演员冻得手都握不住笔,这种真实的寒冷反而帮我们找到了角色的状态。” 冯嘉龙透露,虽然为了增强戏剧张力,影片对部分矛盾冲突做了艺术化处理 —— 比如虚构了 “儿子不解父亲常年不回家” 的家庭线,强化了 “说服村民接受新金融政策” 的情节波折,但整体还原度高达八成。剧组甚至找到了马百党当年使用的自行车和背包作为道具,连背包里印章的磨损程度、存折上的字迹风格,都力求与原型一致。

影片中,饰演马百党的演员用细腻的表演再现了原型人物的特质:为说服固执的老农办理保险时的憨笑,面对突发暴雨保护背包里现金时的焦急,收到乡亲们送的一双布鞋时的动容,每一个细节都让观众看到了 “平凡英雄” 的真实模样。首映礼放映结束后,现场响起了经久不息的掌声,许多观众红了眼眶。马百党的儿子马建国专程从澄城赶来,看到银幕上父亲背着背包走过熟悉的村口石桥时,忍不住抹了抹眼泪:“太像了,连走路的姿势都一样。以前总觉得父亲不顾家,现在才明白,他的‘大家’里,早就把我们也装进去了。”

作为一部聚焦基层金融工作者的现实主义影片,《老马的背包》没有宏大的叙事,却以小见大展现了共产党人的初心。那只看似普通的背包,不仅是马百党个人的象征,更代表着一代基层工作者 “扎根大地、服务人民” 的精神。首映礼现场,一位年轻的金融从业者在留言簿上写道:“现在我们有了手机银行、移动柜台,但马老的背包里装着的‘初心’,才是最该传承的财富。”

随着首映礼的落幕,《老马的背包》正式开启了它的银幕旅程。这部没有流量明星、没有炫技特效的影片,或许无法在票房上掀起巨浪,却用最真诚的讲述提醒着人们:在追逐宏大叙事的同时,那些藏在岁月里的平凡坚守,同样值得被看见、被铭记。就像那只穿越时光的背包,虽然早已不再用于走村串户,却永远装着一个共产党员与人民群众最深厚的情感联结,在光影中散发着历久弥新的温暖。

-

《老马的背包》北京首映7月30日,电影《老马的背包》在北京举行了盛大的首映礼,这场以 初心与传承 为主题的放映活动,不仅汇聚了影片主

《老马的背包》北京首映7月30日,电影《老马的背包》在北京举行了盛大的首映礼,这场以 初心与传承 为主题的放映活动,不仅汇聚了影片主 -

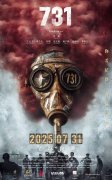

电影《731》片方回应上映近日,电影《731》的上映时间成为大众热议的焦点,在社交平台和影视圈引发了广泛讨论。这部聚焦历史上臭名昭著

电影《731》片方回应上映近日,电影《731》的上映时间成为大众热议的焦点,在社交平台和影视圈引发了广泛讨论。这部聚焦历史上臭名昭著 -

周冬雨赞《浪浪山小妖怪7月30日,北京夏夜的晚风裹挟着一丝期待的燥热,电影《浪浪山小妖怪》的首映礼在北京某知名影院盛大举行。现场

周冬雨赞《浪浪山小妖怪7月30日,北京夏夜的晚风裹挟着一丝期待的燥热,电影《浪浪山小妖怪》的首映礼在北京某知名影院盛大举行。现场 -

电影《坪石先生》首轮全近日,在硝烟弥漫的抗战岁月里,整个中国都被战争的阴影所笼罩。日军的飞机在天空中肆虐,投下的炸弹让城市变

电影《坪石先生》首轮全近日,在硝烟弥漫的抗战岁月里,整个中国都被战争的阴影所笼罩。日军的飞机在天空中肆虐,投下的炸弹让城市变 -

60岁演员阿龙在海滩上去世据媒体报道,曾在《蝙蝠侠:黑暗骑士崛起》《第一滴血 3》等多部国际知名电影中贡献精彩表演的以色列演员阿龙・

60岁演员阿龙在海滩上去世据媒体报道,曾在《蝙蝠侠:黑暗骑士崛起》《第一滴血 3》等多部国际知名电影中贡献精彩表演的以色列演员阿龙・ -

《阿凡达3》中文预告片亮7月29日,备受全球影迷瞩目的《阿凡达 3:火与烬》首支中文预告片正式登陆各大视频平台,同步官宣将于 12 月 19 日

《阿凡达3》中文预告片亮7月29日,备受全球影迷瞩目的《阿凡达 3:火与烬》首支中文预告片正式登陆各大视频平台,同步官宣将于 12 月 19 日