黄晓明再回应考博落榜:今年没考上但明年会再战

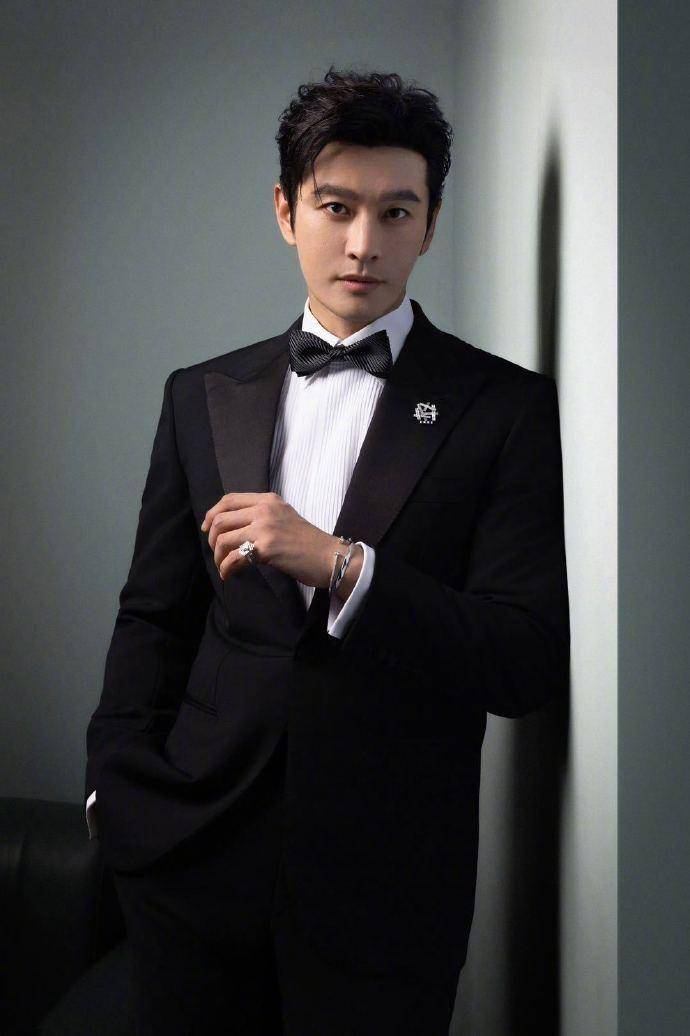

日前,央视电影频道《中国电影报道》的演播室里,暖黄色的聚光灯落在黄晓明肩头,他刚结束一组杂志拍摄,便马不停蹄赶来接受专访。当主持人提及此前热议的考博落榜话题时,这位 46 岁的演员没有丝毫避讳,指尖轻轻摩挲着黑色皮质沙发扶手,语气坦诚得像在与老友聊天:"其实一开始没打算公开,怕大家觉得 ' 一把年纪还折腾 ',但既然被关注了,不如好好说说我的想法。"

采访当天他穿着简单的白衬衫,袖口挽到小臂,露出腕间一块低调的机械表。谈及落榜时,他忽然笑了笑,眼角的细纹在灯光下显得格外真切:"查成绩那天正在剧组拍夜戏,凌晨三点收工后躲在保姆车里刷系统,看到 ' 未录取 ' 三个字时,第一反应是给老师发了条微信道歉,觉得辜负了前期的指导。" 他顿了顿补充道,"但也就失落了半小时吧,早上六点开工看到初升的太阳,突然觉得这点挫折算什么,明年再考就是了。"

这次考博的专业选择曾让不少人意外。"真没想过考表演系," 黄晓明解释道,指节轻叩着桌面,"这些年做演员、当制片人,越来越发现自己的短板。比如拍《戴假发的人》时,想和导演讨论镜头语言却总觉得词不达意;去年做某部网剧的出品人,面对财务报表和宣发方案时,常常要麻烦团队反复解释。" 他掰着手指细数想学的领域:"管理能帮我看懂项目账本,文学能让我更理解剧本内核,导演则是想搞明白 ' 镜头背后的逻辑 ',哪怕将来用不上,知道了总是好的。"

这份求学执念并非一时兴起。他的书架上至今摆着 2018 年去北京电影学院进修导演课时的笔记,泛黄的纸页上满是密密麻麻的批注,某页角落还画着个歪歪扭扭的分镜草图。工作人员透露,他去年在青岛拍摄时,每天收工后都会雷打不动地上三小时线上文学课,"经常捧着《中国现代文学史》看到深夜,遇到不懂的就拉着编剧讨论到凌晨"。

谈及学习的意义,黄晓明忽然坐直了身体,语气里带着不容置疑的认真:"很多人说 ' 明星考博是作秀 ',但对我而言,坐在教室里听老师讲课的两小时,比参加十场商业活动都踏实。上次去旁听电影理论课,旁边坐的是刚高考完的学生,我们一起抢前排座位、下课追着老师问问题,那种纯粹为知识较劲的感觉,太珍贵了。" 他笑着说自己手机备忘录里存着三十多个待解的问题,"比如 ' 新浪潮电影对当下网剧创作的影响 ',' 如何用管理学理论优化剧组调度 ',慢慢琢磨这些的过程,本身就是在填满人生啊。"

这段采访播出后,# 黄晓明明年再战考博 #的话题迅速登上热搜。粉丝们在超话里发起 "陪晓明哥读书" 活动,有人晒出自己的考研笔记,有人整理了文学类参考书目;网友们的评论则呈现出有趣的反差 —— 有人调侃 "哥要不要报个考研辅导班,我推荐我上岸的老师",也有人感慨 "在娱乐圈浮躁的环境里,愿意沉下心读书太难得"。

圈内好友也纷纷发声支持。导演陈凯歌转发采访片段写道:"当年拍《赵氏孤儿》时,他就总拿着剧本问我历史细节,这份较真劲儿没变。" 演员周迅则在朋友圈打趣:"等你考上了,记得帮我看看导演系的招生简章。" 而北京电影学院的一位教授在接受采访时评价:"明星考博不应被特殊化,无论是谁,追求知识的初心都值得尊重,黄晓明的备考过程很认真,提交的论文选题《类型片工业化生产中的管理模式创新》有不少独到见解。"

其实早在 2015 年,黄晓明就曾赴纽约电影学院短期学习,那段日子里他拒绝助理陪同,每天背着双肩包挤地铁上课,在布鲁克林的独立影院泡到深夜。"当时英文不好,就把老师的每句话录下来,回宿舍逐句听译," 他回忆道,"有次在课堂上被问到 ' 中国商业片与艺术片的平衡 ',我用蹩脚的英文讲了半小时,虽然磕磕绊绊,但坐下时全班都在鼓掌。"

采访接近尾声时,主持人问他如果明年再失利怎么办。黄晓明拿起桌上的玻璃杯喝了口水,眼神清亮:"那就后年再考,反正学习这事儿,什么时候开始都不晚,考到考上为止呗。" 窗外的夕阳正缓缓沉入楼宇间,将他的身影拉得很长,仿佛在为这场未完待续的求学之路,镀上了一层温暖的金边。

-

“阿汤哥”与安娜恋情疑近日,意大利罗马的黄昏街头被一阵快门声打破宁静 59岁的汤姆・克鲁斯与 34 岁的安娜・德・阿玛斯被《名利场》特

“阿汤哥”与安娜恋情疑近日,意大利罗马的黄昏街头被一阵快门声打破宁静 59岁的汤姆・克鲁斯与 34 岁的安娜・德・阿玛斯被《名利场》特 -

黄晓明再回应考博落榜:日前,央视电影频道《中国电影报道》的演播室里,暖黄色的聚光灯落在黄晓明肩头,他刚结束一组杂志拍摄,便马

黄晓明再回应考博落榜:日前,央视电影频道《中国电影报道》的演播室里,暖黄色的聚光灯落在黄晓明肩头,他刚结束一组杂志拍摄,便马 -

阚清子孕期胖30斤依旧迷人近日,久未在公众视野露面的阚清子,突然在社交媒体上掀起一阵温馨涟漪 她带着浅浅笑意的九宫格照片里,藏着一

阚清子孕期胖30斤依旧迷人近日,久未在公众视野露面的阚清子,突然在社交媒体上掀起一阵温馨涟漪 她带着浅浅笑意的九宫格照片里,藏着一 -

祝绪丹穿白色旗袍搭配披近日,祝绪丹在社交平台晒出一组美照,瞬间惊艳了无数网友。照片中,她身着一袭白色旗袍,外搭一件同色系的披

祝绪丹穿白色旗袍搭配披近日,祝绪丹在社交平台晒出一组美照,瞬间惊艳了无数网友。照片中,她身着一袭白色旗袍,外搭一件同色系的披 -

刘诗诗染红发造型惊艳 棕近日,一组刘诗诗红发造型的照片在网络上悄然曝光,瞬间点燃了全网的讨论热情。这组照片并非来自某部新剧的定

刘诗诗染红发造型惊艳 棕近日,一组刘诗诗红发造型的照片在网络上悄然曝光,瞬间点燃了全网的讨论热情。这组照片并非来自某部新剧的定 -

徐璐直播回应不拍戏:不近日,徐璐在一场直播中,被网友反复问及为何最近很少看到她的新作品,面对这一问题,她没有回避,坦然回应了

徐璐直播回应不拍戏:不近日,徐璐在一场直播中,被网友反复问及为何最近很少看到她的新作品,面对这一问题,她没有回避,坦然回应了